La

place du Marché (1) se situe dans le prolongement de la place

Saint-Lambert (2) :

|

|

|

Photo prise en 2008

depuis le dernier étage de la Cité administrative.

|

L'existence

de cette place remonte aux origines de la ville, dont la

population a besoin d'un marché pour s'approvisionner

quotidiennement. Depuis le début du XIe siècle, la rue du

Pont (celle qui menait au pont des Arches autrefois dans

son prolongement), la relie à la Meuse où se développent

les activités portuaires. La rue Neuvice (appellation

provenant de mots latins signifiant « nouveau village »)

rappelle l'agglomération marchande qui s'étendait entre la

place et le fleuve.

Au

milieu du XVIe siècle, l'intensité de la vie commerçante à

cet endroit entraîne l'apparition d'un nouveau marché en

bord de Meuse (l'actuelle Batte).

Autrefois,

la place Saint-Lambert n'existant pas puisque l'endroit

est occupé par une immense cathédrale, c'est place du

Marché qui constitue le centre vital de la cité ; c'est là

que se trouvent l'hôtel de ville (1) et le perron (2),

deux symboles forts de l'histoire liégeoise :

|

|

|

Faut-il rappeler que Liège, de

la fin du Xe à la fin du XVIIIe siècle, a été la

capitale d'une célèbre principauté épiscopale ?

La carte ci-contre donne

une idée de l'importance territoriale de la

principauté de Liège (au XVIIIe siècle) par

rapport à la Belgique de maintenant.

|

L'hôtel

de ville :

L'hôtel de ville actuel

date du début

du XVIIIe siècle.

Le fronton porte la date

1718 (fin de la construction entamée en 1714)

; il comporte les armoiries du prince-évêque

Joseph-Clément de Bavière et des bourgmestres

de Lohier et de Liverlo.

|

|

|

|

|

|

La place du Marché, le

perron et l'hôtel de ville en 1738.

|

|

|

|

Dans les années 1950.

|

L'hôtel de ville de Liège

est familièrement appelé la « Violette ».

Ce surnom trouve son origine au Moyen Âge. Au

XIIIe siècle, quand naissent les institutions

communales, les magistrats chargés d'administrer

la cité veulent se démarquer du prince-évêque et

du palais épiscopal. Pour tenir leurs réunions,

ils choisissent, place du Marché, une maison

bourgeoise dont le rez-de-chaussée est occupé

par des commerçants et dont l'enseigne

représente une violette.

La reproduction

ci-contre n'est pas la toute première

« maison de ville », mais celle

érigée entre 1480 et 1498 à la suite du sac

perpétré par Charles le Téméraire.

Détruit en 1691 lors du bombardement de la

ville par les troupes françaises de Louis XIV,

c'est ce bâtiment qui a été remplacé par

l'immeuble communal toujours existant.

|

|

|

|

|

|

L'hôtel de

ville en 1874.

|

|

|

|

|

|

En 1900.

|

|

En 1912.

|

|

|

Au début du XXe

siècle.

La façade principale, du côté de la place du

Marché.

La façade principale, du côté de la place du

Marché.

La façade arrière, du côté de la

rue Léopold. La façade arrière, du côté de la

rue Léopold.

|

|

L'hôtel de

ville entièrement restauré et repeint en rouge

comme à l'origine (photos de 2004) :

|

Le perron :

Dressé au centre de la place du Marché,

près de l'hôtel de ville, le perron est

le monument liégeois le plus populaire :

Le perron et sa fontaine égaient cet

espace chaleureux, traditionnellement voué à la rencontre

et au commerce. La plupart des maisons voisines, qui

datent des XVIIe et XVIIIe siècles, proposent un

rez-de-chaussée voué à l'Horeca :

|

|

Les terrasses de la

place du Marché, avec, à l'arrière-plan, le

palais de justice de la place Saint-Lambert

(photo d'août 2008).

|

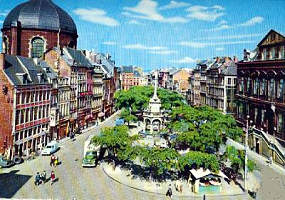

Le perron en 1980.

Le dôme que l'on aperçoit

sur cette photo est celui de l'ancienne église

Saint-André, lieu de culte fondé autrefois par

l'Ordre Teutonique, dont la commanderie était

située à flanc de coteau, derrière le palais des

princes-évêques.

L'édifice actuel, avec son dôme pointu

ressemblant à un casque turc d'Anatolie, date de

la fin du XVIIIe siècle, juste avant qu'il ne

soit désacralisé lors de la Révolution

liegeoise.

Le bâtiment, de nos jours, accueille des

expositions culturelles.

|

|

|

|

Vers 1830,

un jour de marché (aquarelle).

|

|

Septembre 2003,

préparatifs des fêtes de Wallonie.

|

|

|

|

|

|

Avant que la

Cité administrative (construite de 1963 à 67)

n'émerge au-dessus des maisons de la rue

Féronstrée.

|

|

Dans l'autre

sens au milieu des années 1970, avant qu'on ne

démolisse les immeubles séparant la place du

Marché et la place Saint-Lambert.

|

Le

monument actuel se présente tel que l'artiste liégeois

Jean Del Cour l'a aménagé en 1697, au sommet d'une

fontaine de sa conception (dont nous parlerons plus loin).

|

|

|

Le perron en lui-même est une

colonne de pierre dressée sur un piédestal de

trois marches rectangulaires. Les angles

reposent sur des lions couchés. La colonne est

surmontée des « trois Grâces ». Une croix posée

sur une pomme de pin domine l'ensemble.

Ce symbole liégeois figure bien

sûr sur les armoiries anciennes de la ville ; il

faut le deviner dans le nouveau logo adopté par

les autorités communales depuis janvier 2007 :

|

Les

origines du monument primitif sont mal connues.

Dès le XIIIe siècle, c'est au pied de cette colonne de

pierre que justice est rendue. C'est d'ailleurs à

proximité qu'on établit la potence pour pendre les

condamnés habitant la cité (les autres étant suppliciés

sur les hauteurs de Saint-Gilles).

Au début, le perron matérialise les prérogatives et la

juridiction du prince-évêque. C'est à cet endroit que sont

proclamés ses édits.

Au fil de l'histoire, quand le pouvoir communal se

démocratise en passant des mains de l'évêque et des

patriciens à celles des corporations professionnelles ou

métiers, le monument devient l'emblème de l'autonomie de

la ville. Jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, un acte

officiel n'a de valeur que s'il est

« crié » au pied du perron.

En 1467, le duc de

Bourgogne Charles le Téméraire s'empare de la

ville de Liège. Il fait démonter le perron de

son socle pour l'emmener à Bruges, où il est

exposé comme témoin de sa victoire.

En 1477, Charles le

Téméraire est battu avec son armée devant Nancy.

L'année suivante, sa fille, Marie de Bourgogne,

restitue le perron aux Liégeois (peinture

ci-contre).

|

|

|

|

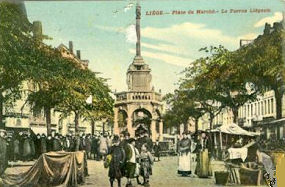

SÉRIE 1 : la

place du Marché à différentes époques

|

|

|

À la fin du XIXe siècle À la fin du XIXe siècle

|

|

| |

|

|

|

|

La place du

Marché à l'aube

du XXe siècle.

|

|

Au début des

années 80, après la démolition des immeubles

situés entre la place Saint-Lambert et celle du

Marché (actuel espace Tivoli).

|

|

|

|

|

|

Vers 1910.

|

|

En août 2003.

|

|

|

Au début Au début

et à la

fin du XXe siècle

|

|

|

|

|

À la Belle

Époque (carte colorisée), avec un tramway dans

sa livrée d'été

(sans parois latérales).

|

|

|

|

En 1948, avec

le tram blanc (livrée crème) des lignes 1 ou 4.

|

|

Dans les années

1950.

|

|

En 2000.

|

S'il est vraisemblable qu'un

point d'eau potable ait desservi le lieu dès le

Xe siècle, l'existence d'une

fontaine n'est avérée qu'au XIIIe, avec la

mention de travaux hydrauliques pour

« amener une eau fraîche et abondante au

milieu du marché ». L'édicule a la forme

d'une petite tour déjà surmontée du fameux

perron.

La fontaine est reconstruite en

1568, enrichie de colonnes et de bassins de

jaspe.

Modifiée

encore en 1635, voici comment elle apparaît

sur une gravure d'époque du cartographe

néerlandais Frederik de Wit

|

|

|

En

juin 1691, la fontaine résiste tant bien que mal aux tirs

de canons que les troupes de Louis XIV, sous les ordres du

maréchal de Boufflers, font subir au centre-ville. Elle

souffre néanmoins d'un état de vétusté avancé, et il est

décidé de la renouveler après qu'un vent tempétueux, en

janvier 1693, ait renversé le perron qu'elle supportait.

C'est au statuaire liégeois Jean Del Cour (Hamoir 1631 -

Liège 1707) qu'est confiée la tâche de restaurer et

embellir la fontaine du perron. Tâche que l'artiste mène à

bien de 1696 à 1698.

Il

existait autrefois deux autres fontaines sur la place du

Marché : celle de la Tradition (1), du côté de la rue

des Mineurs, et le « Calorifère » (2), du

côté de l'actuel espace Tivoli :

La fontaine de la Tradition :

Ce

point d'eau remonte à 1719. Une des faces de l'édicule

comporte d'ailleurs un panneau de bronze frappé des

armoiries du prince-évêque Joseph-Clément de Bavière et des

deux bourgmestres en fonction à cette date.

|

|

La place du Marché à la

fin du XVIIIe siècle, vue depuis Féronstrée. À

l'avant-plan : la fontaine de la

Tradition ; dans le

fond : la cathédrale Saint-Lambert,

qui sera démolie dès 1794 dans le contexte des

événements révolutionnaires de l'époque.

|

|

|

|

En 1903.

|

|

|

|

Dans l'autre

sens en 2006.

|

|

|

On parlait

autrefois de la fontaine des Savetresses (un

savetier est un artisan qui fabrique ou raccommode

des souliers), car c'était à cet endroit du marché

que se faisait la vente des chaussures. Son

appellation de fontaine de la Tradition apparaît

en 1930, à l'initiative du musée de la Vie

wallonne, quand trois autres bas-reliefs (œuvres

du sculpteur liégeois Georges Petit) sont ajoutés

pour représenter des scènes folkloriques de la vie

populaire liégeoise : le cramignon, les

marionnettes et les botteresses.

Le bas-relief

représentant les botteresses

Le bas-relief

représentant les botteresses

(© Jean-Paul Remy).

|

Les

botteresses (ou botresses) formaient une corporation

recrutée sur les hauteurs de Montegnée, Grâce-Berleur,

Ans, Sainte-Walburge... Venant des terrains maraîchers,

elles gagnaient les marchés de la ville pour y vendre le

contenu de leur hotte pesante. Celles de

Jemeppe étaient spécialisées dans le transport de la

viande, qu'elles amenaient place du Marché via Tilleur et

Saint-Gilles.

|

Une botteresse

sur une carte postale du tout début du XXe

siècle.

|

|

Un siècle plus

tard : d'autres moyens de transport ravitaillent

le secteur Horeca.

|

|

Très dégradée, la

fontaine de la Tradition a été enlevée en juin

2012 à des fins de restauration.

|

|

|

|

|

|

La fontaine de la

Tradition en avril 2006, sanglée pour éviter

la dislocation.

|

|

Toujours en

attente de son retour en décembre 2013.

|

Le Calorifère :

La

fontaine montrée sur les documents qui suivent date de

1846-47. Réalisée en « fer de fonte » (une

première, paraît-il, pour ce genre de monument), elle n'a

jamais été fort appréciée par la population, qui la

surnommait le « Calorifère », tant elle

ressemblait à ce type d'ustensile de chauffage.

|

|

|

|

L'emplacement du

Calorifère au début du XXe siècle.

|

|

Cet emplacement (la

croix) fait aujourd'hui partie de l'espace

Tivoli en attente d'aménagement définitif (photo

de 2006).

|

|

|

Cette vue date de 1921.

C'est en décembre de cette année-là que le

conseil communal décide la suppression de

l'édicule, ce qui sera exécuté l'année suivante.

|

L'alimentation en eau des fontaines :

Cliquez

sur l'illustration ci-dessous pour accéder à un document

PDF réalisé à ce sujet par la CILE :

|

SÉRIE 3 :

pendant les deux guerres mondiales

|

|

Avant la construction du mémorial interallié sur

la colline de Cointe, il a existé un projet de

beffroi commémoratif sur la place du Marché.

Projet proposé par la Ville de Liège et dû à

l'architecte Paul Jaspar

|

|

Pillage du marché par

des soldats allemands en 1914.

Pillage du marché par

des soldats allemands en 1914.

Aquarelle

éditée en 1964 pour le 50ème anniversaire de

la bataille de Liège. Aquarelle

éditée en 1964 pour le 50ème anniversaire de

la bataille de Liège.

|

|

|

|

La désolation après la

chute d'un V1 La désolation après la

chute d'un V1

en 1944

|

|

SÉRIE 4 :

l'espace Tivoli autrefois

|

Dès

1979, on détruit les immeubles qui se trouvaient à

l'emplacement de l'actuel espace Tivoli (voir la page

consacrée à la place Saint-Lambert.

|

|

|

Une vue

aérienne d'époque pour comprendre les lieux,

avec au centre les pâtés d'immeubles qui vont

disparaître. Les flèches désignent la rue

Sainte-Ursule (1), la rue du Général Jacques (2)

et la rue de Bex (3).

|

|

Voyons tout cela depuis la place du Marché :

|

|

|

|

|

La rue Général

Jacques et l'étroite rue Sainte-Ursule (la

flèche) en octobre 1978.

|

|

Ce qu'il en

reste en mars 1979.

|

|

|

|

|

La rue de Bex

en 1971. Dans le fond, on aperçoit les immeubles

de la place Saint-Lambert et de la place Foch

(de nos jours : l'îlot Saint-Michel.

|

|

Les rues de

Bex et du Général Jacques en 1978. Avant 1922,

le Calorifère (voir plus haut) se trouvait

plus ou moins à l'emplacement de la voiture

rouge en stationnement.

|

| |

|

|

|

Le même endroit en 1978

|

|

Au début du XXe siècle

encore, cette partie de la place du Marché avait

reçu le surnom de place du Pilori, car elle

servait à l'affichage des condamnations à mort,

sur la paroi d'une aubette proche du Calorifère.

Une

« mise au pilori » officielle en

1919, en présence de gendarmes à cheval,

sabres au clair. À

remarquer aussi, derrière le fourgon attelé,

la présence d'un abreuvoir pour les chevaux. Une

« mise au pilori » officielle en

1919, en présence de gendarmes à cheval,

sabres au clair. À

remarquer aussi, derrière le fourgon attelé,

la présence d'un abreuvoir pour les chevaux.

|

|

SÉRIE 5 :

quelques échoppes du marché

|

|

|

|

Le marché aux

fruits en 1904.

|

|

|

|

|

|

Le

marché aux légumes en 1924.

|

|

|

|

|

Le

marché aux poissons vers 1950.

|

|

|

Autrefois, une

déviation du ruisseau nommé la Légia

(aujourd'hui canalisé) passait à ciel ouvert,

du côté de la rue des Mineurs. Les vendeurs de

poissons, installés sur ses bords, profitaient

de cette eau fraîche pour conserver leur

marchandise.

|

|

|

|

Le

marché aux légumes en 1971.

|

|

|

|

|

Le

marché en 1981.

|

La place du Marché ne connaît plus, de nos jours, que les

marchés folkloriques organisés lors des fêtes de Wallonie

et de Noël.

|

Un jour de

marché en 1910.

|

|

Le marché de

Noël en 2004.

|

|

|

|

|

|

Un jour de

marché dans les années 1960 (photo prise depuis

les escaliers de l'hôtel de ville).

|

|

Le marché de

Noël en 2007 (photo prise depuis la piste pour

luges installée place Saint-Lambert).

|

|

|

|

Cliquez sur

le logo ci-contre pour accéder au site

officiel du village de Noël liégeois.

|

|

|

Scènes

nocturnes en décembre 2007. Scènes

nocturnes en décembre 2007.

|

|